明清小说中的忠君爱国精神是否也掩盖了社会的不公现实

在中国文学史上,明清时期是文学创作的一个重要阶段。这个时期出现了很多著名的文学作品,如《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》,这些作品深刻地反映了那个时代的政治、经济、文化和社会生活。其中,忠君爱国是一个非常重要的情怀,它体现在许多小说中的人物形象和故事情节之中。

首先,我们可以从《三国演义》来看。在这部小说中,无论是刘备、关羽还是诸葛亮,他们都以忠诚于国家为荣,并且为了国家利益而牺牲个人的幸福。这一点体现出了当时社会对忠君爱国精神的强调。但同时,这种情怀也常常与个人利益相冲突,有时候甚至导致悲剧性的后果,比如诸葛亮死后,他的心灰意冷,对权力斗争失去了信心,但仍旧坚持着对刘备的忠诚。

其次,《水浒传》也是一个典型的例子。在这部小说中,梁山好汉们虽然有各自不同的出身背景,但他们聚集一堂,是因为共同拥有一种理想——要报效国家,要平反冤屈。这份理想促使他们组成一支强大的起义军,以此来抗击腐败统治阶级。尽管最终结果并没有达到他们预期中的效果,但这种集体行动本身就是一种对国家责任感和民族意识的一种表现。

再者,《红楼梦》的贾宝玉,也是一个充满了民族意识的人物。他对于封建礼教以及皇权专制制度持批判态度,这些都是基于他对于中华民族发展所做出的深刻洞察。他内心世界复杂多变,不断追求真善美,最终却无法避免悲剧命运,这无疑揭示了一种历史宿命论,即即便是最纯洁的心灵,在封建社会也难逃悲惨结局。

然而,当我们仔细分析这些作品的时候,我们会发现,那些表面的“忠君爱国”背后隐藏着更复杂的情感和矛盾。当时的小说家们通过这样的笔触,为读者描绘了一幅幅生动的地球风光,同时也披露了那段历史上的严峻挑战:如何在维护既定的秩序与寻求改革之间找到平衡点?如何在保守与革新之间划出界限?

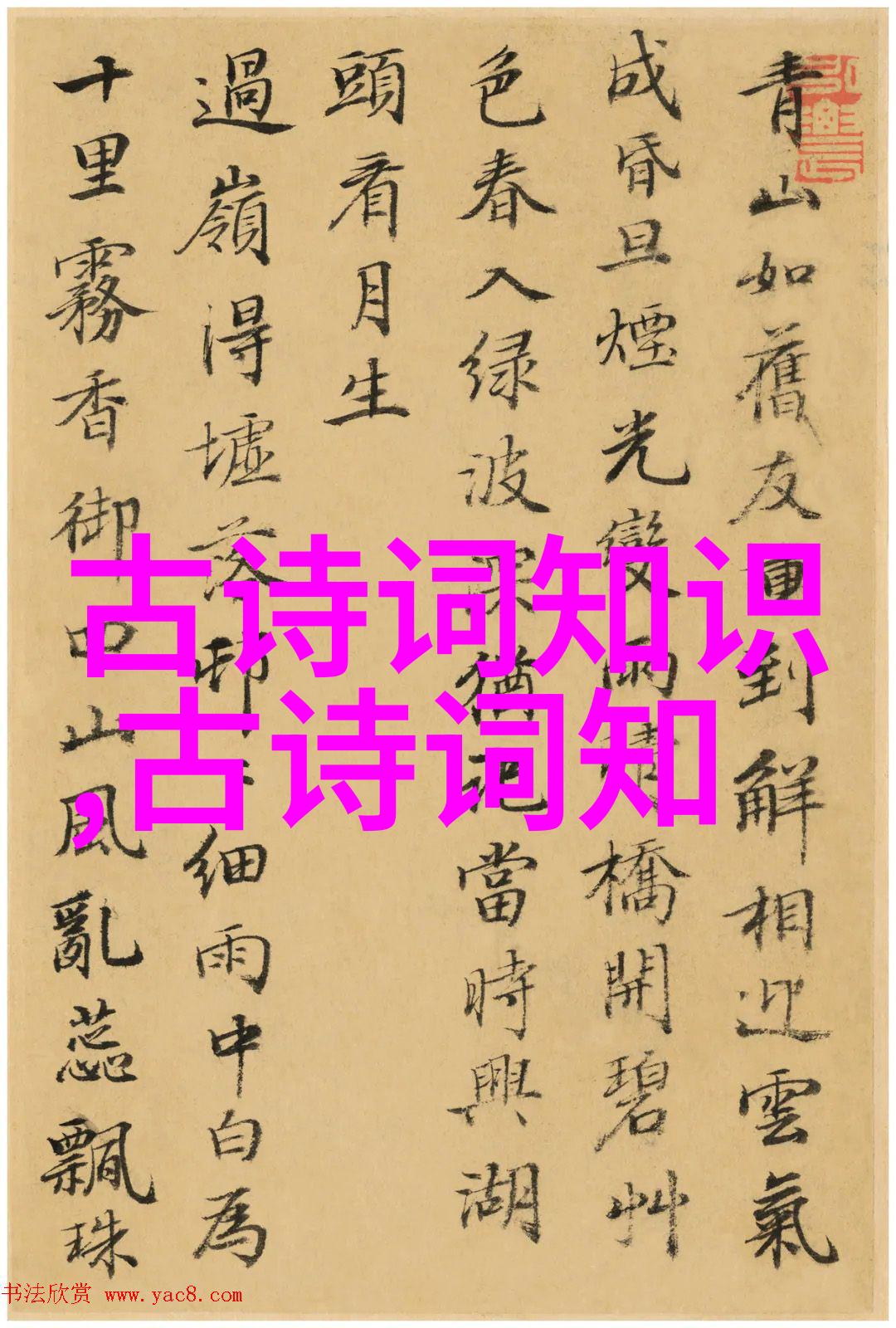

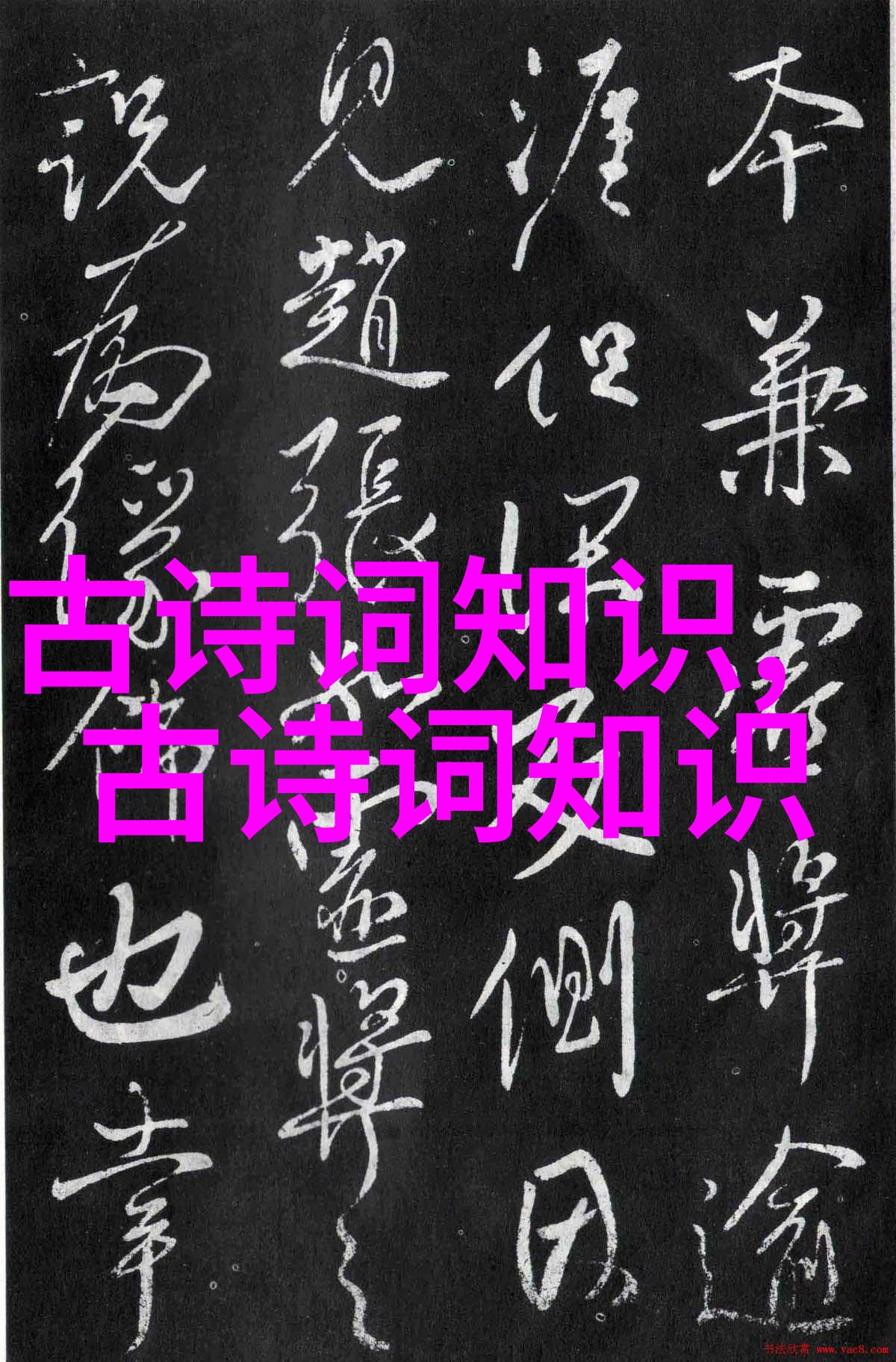

实际上,在那些被称作“文人画”的书法艺术作品里,我们能看到更多关于世道兴衰、民生疾苦以及儒家的仁政思想等内容。而这些内容,与明清小说中的某些主题交织在一起,更显得沉重而痛切。比如孙过庭诗:“天下英雄尽入京兆”,或许暗示着当时广大英雄豪杰都投奔到了中央朝廷,却未必能够实现自己的志向;或者像王阳明提倡的人性本善学说,与金庸先生笔下的武侠世界里的正义观念相呼应,都指向一个共同目标:追求个人的自由与尊严,以及对社会正义的一致努力。

因此,从以上几个例子来看,明清小说中的忠君爱国精神确实在一定程度上掩盖了社会不公现实,而这种掩盖恰恰通过作者们巧妙的手法展现出来,让人们深思熟虑地去理解那个时代及其文人士绅的心态转变。这种转变并不仅仅是单方面地推崇传统价值观,还包括批判性的思考,并且往往伴随着隐晦但又富含哲理的话语流淌进每一个字,每一句诗词之中,从而形成了一股不可阻挡的力量,将原初意义加以延伸,使其成为一种更加丰富多彩、新颖有力的文化符号。此外,由于存在这样一种状况,即使是在那些似乎完全奉行“臣民”、“主公”关系下的文学作品里,也潜藏着质疑政府行为以及探讨更广泛问题(如土地兼并)的可能性,因此不能简单地说它只是一味地歌颂绝对主义,而忽略掉个别人物间接挑战权威的情况。总之,文章所述内容构成了现代读者的视角下,对古代文人的复杂情感状态及思想活动的一番探究,其中包含的是极为微妙且需要慢慢品味才能领悟到的东西。如果我们想要全面了解这一点,就必须将我们的研究视野扩展到整个历史脉络,以便真正把握它们背后的深层含义。