探讨宋柳永所提倡的近体与旧体之争及其对后世影响

在中国古代文学史上,唐诗三百首诗词不仅是文学宝库中的瑰宝,更是中华文化的重要组成部分。其中,不乏以“近体”和“旧体”为代表的两大流派,这两种风格在唐代文人中引起了广泛的争论,其影响力直至宋代依然显著。今天,我们就来探讨宋·柳永如何提倡这两个风格,以及它们之间的差异及其对后世产生的一系列连锁反应。

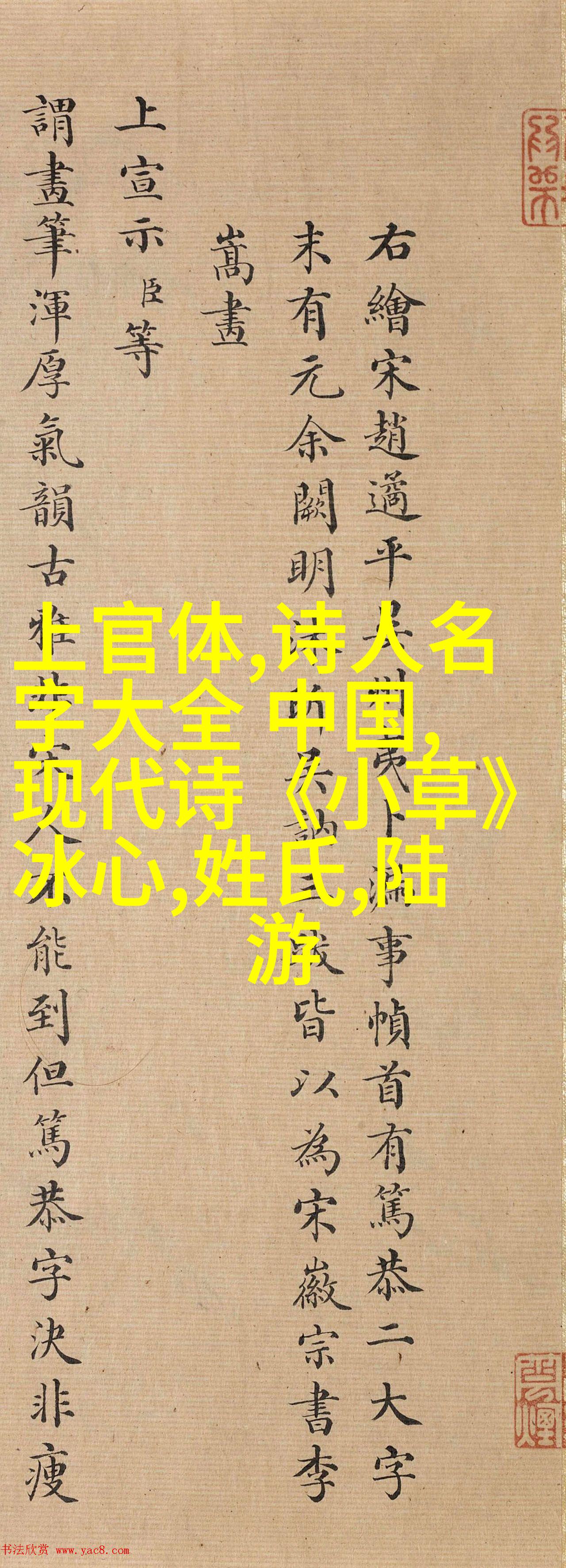

首先,让我们从唐代开始谈起。在那个时代,“旧体”主要指的是传统汉赋、乐府等形式,它们通常遵循着一定的韵律规则,如四言五言、七言八句等,具有较为严谨的结构体系。而“近体”,则更多地吸纳了民间歌曲和口头表达方式,比如《长沙》、《秦始皇兵马俑》等,以自由灵活的情感表达为特点。

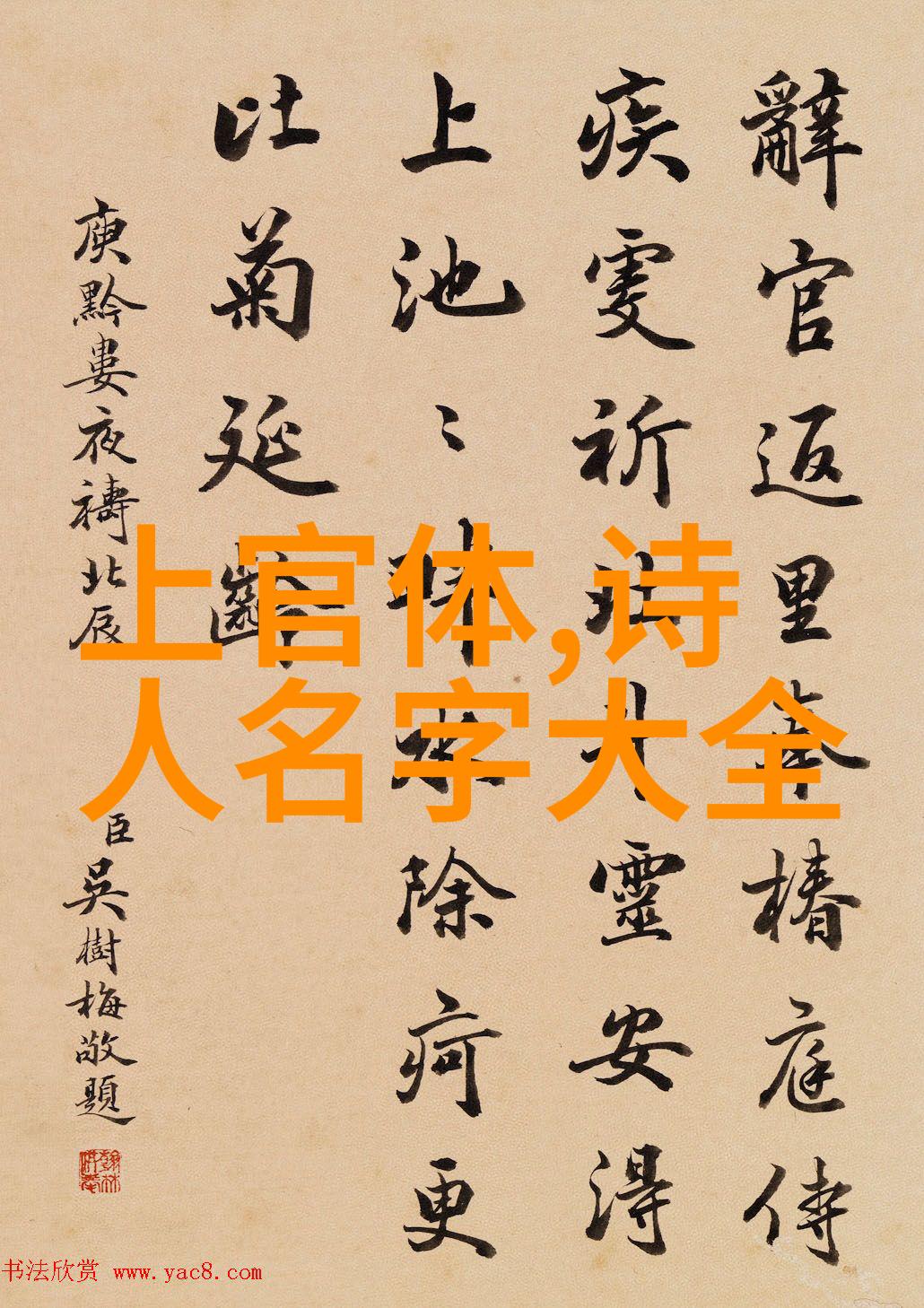

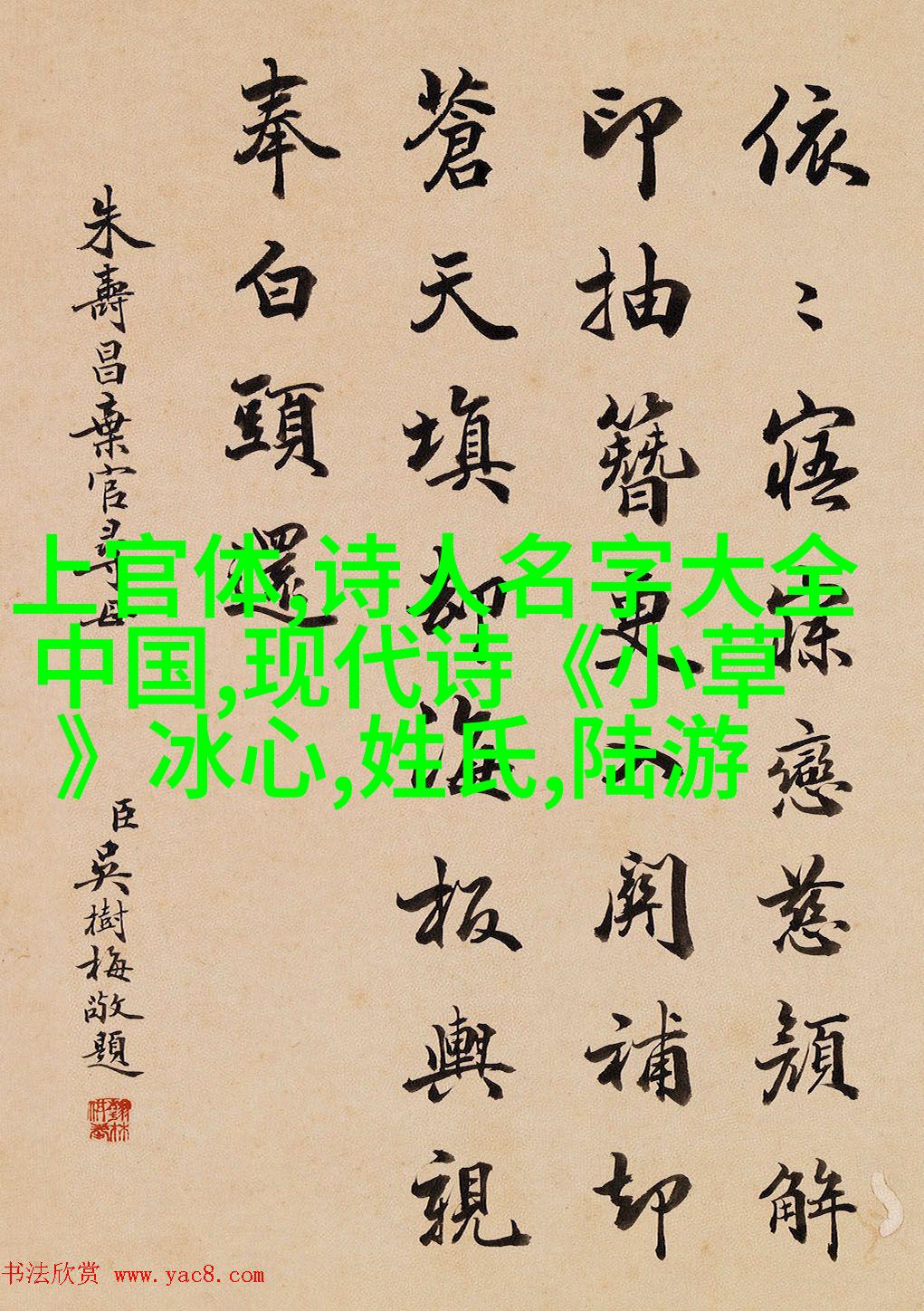

李白、杜甫这样的诗人,他们多数偏爱采用“旧体”,因为这种形式能够更好地展现他们内心深处的情感和想法。但是,与之相反,有些诗人却更愿意选择“近体”。例如王维,他通过他的作品展示出一种新的抒情方式,这种方式更加接近于生活,更加贴合自然界的声音,使得他的作品充满了生机与活力。

到了宋代,由于社会经济发展以及文化教育普及,对古典文学有了更深入理解和批判性的需求。就在这个时期,出现了一位名叫柳永的人物。他是一位极具才华的大臣,同时也是一个热衷于写作的人士,他对唐诗三百首进行了重新审视,并提出了自己的见解。

根据柳永的话来说,“旧体”的韵律固守而且死板,而不能够很好地表现现代人的情感;而“近体”虽然灵活,但缺少了一定的艺术性。这一观点引发了一场关于文艺创作形式的问题,即如何将古老传统与现代需求结合起来?

为了解决这一问题,许多学者开始尝试将两者的优点结合起来,他们创造出了新的文艺形式,比如章回-body-and-soul-of-the-matter-ly-better-than-the-other-guys'works-but-still-not-as-good-as-wang-xizhi's-workssuchas the "quatrains and couplets". 这些新兴的小型化小品格式允许作者利用简洁明快的手法来表达复杂的情感,从而实现既保持传统韵味又能适应时代变化的心态调整。

由于这些创新带来了前所未有的效果,所以即使是在晚年的柳永,也没有放弃继续探索。他相信,只要能够不断推陈出新,就能够让我们的文化更加丰富多彩,为后世留下宝贵遗产。此外,他也鼓励其他作家学习并继承他个人的观念,因为他认为只有当整个社会都参与进来的时候,那么每个人才能真正意义上享受到这种美好的东西。

然而,在实践中,当人们试图融合不同风格时,也遇到了一些挑战。比如,在处理节奏方面,一些作家可能会过度追求押韵,而忽略内容本身;或者他们可能会过分注重内容,却忘记了节奏作为整篇作品的一个重要组成部分。这就是为什么许多评论家认为,没有一个简单直接答案存在:任何一方都不应该被完全排除,而应该找到平衡点,以确保每一项都是有价值且贡献卓越作品的事物。

最后,可以说,无论是在过去还是现在,都有一群精英坚持不懈地研究并推动着我们的文化前沿。对于那些经历过时间考验但仍然那么珍贵、那么值得我们去思考的问题,他们给予我们无尽启示——即便是最经典最完美的事物,也需要不断更新与改良才能真正符合时代精神。在这个过程中,每一次尝试,每一次失败,每一次成功,都让我们走向更加光辉灿烂的地球历史舞台上!

因此,在评价柳永提倡"近 体"与"旧 体"之争以及其对后世产生的一系列连锁反应时,我们可以看到,无论是哪一种方法,它们都是强有力的工具,用以塑造语言使用习惯,并且促进思想交流。如果只是停留在单纯欣赏或分析这些技巧是不够滴,最终应该学会如何把握它们,将其转化为自己独特的声音,用以描绘属于自己的世界景象。这正是我希望通过文章分享给大家的一个信息:无论你喜欢什么样的风格,只要你勇敢去探索,你总能发现那份属于你的独特声音。