您现在的位置是:主页 > 古诗 > 古诗

拜年喜庆新的开始古诗词中的春节习俗

![]() admin2024-02-25【诗人】人已围观

admin2024-02-25【诗人】人已围观

简介作者:陈虎、陈书谦(中华书局编辑、沉阳师范大学文学院副教授) 快过年了,女儿要花、要炮。老人要新毡帽,老奶奶要新棉袄,新儿媳妇却不敢要。只要看着它就可以得到它。 这

作者:陈虎、陈书谦(中华书局编辑、沉阳师范大学文学院副教授)

“快过年了,女儿要花、要炮。老人要新毡帽,老奶奶要新棉袄,新儿媳妇却不敢要。”只要看着它就可以得到它。” 这是我家乡巍山湖边过年时表演的一首民歌。 传达了男女老少欢庆新年的浓厚气氛。 事实上,春节作为中华民族最大的节日,不仅仅指农历正月初一。 习俗上从腊月初八开始,包括祭灶、除夕、大年初一、人民节、元宵节吃元宵等。 丰富多彩的节日习俗,既是诗中的物,又是意象,激发了文人墨客的创作灵感,留下了无数充满生机、令人陶醉的佳作。

云车风马少莲世家杯盘丰礼

“严寒迫使清朝祭祀,有宴有宴”(北齐魏书集《蜡节诗》)。 在农历九月的寒冷冬季,人们在腊月十二这天虔诚地举行蜡祭。 晋代裴休的《大蜡诗》详细记载,“年年大事毕,八蜡报干”时,向百神报告“年年大吉,万事如意”,感谢神灵对“方雨晴”的祝福。 “米、甲佐、太阳正在蔓延”的景象。 唐代在腊月十二举行蜡祭祭祀神灵,在腊月初四祭祀土地神,在腊月十二举行蜡祭。举行祭祀活动以祭祀祖先。 皇帝经常在宫内花园召见大臣,赐予“金结满红雪,重结香花遍地开”(王建《宫词》)等蜡祭。 诗人杜甫非常高兴,因为他在12月1日得到了皇帝的赏赐“口脂颜面药,恩德高远,青管银罂飞天”。 宋代,佛教腊八节取代了腊八节,“家家传僧煮米粥,有栗子、桃子、枣子、柿子的甜香”。 南宋范成大也说,腊八粥主要是祈求“无瑕五谷丰登”和逼迫“恶鬼闻香无处可去”(口述粥行)。 清代最著名的腊八节是在雍和宫举行的腊八仪式。 用来煮粥的大铜锅重八吨。

汉代腊节还有送灶王回故土、接祖先的习俗。 唐宋时期,出现了“以盒镜辞灶王,着袈裟遮明月”的习俗(唐代李适《镜亭词》)。祭祀“灶王爷”的习俗。 民间曾用猪头祭灶。 南宋范成大的《祭灶诗》以幽默的笔调勾画出一幅有趣的灶祭图画:“古时相传腊月二十四,灶王看仰天欲言,云澈风马久远,家有杯盘盛宴,猪头熟鱼鲜,豆沙甘松粉饼是圆的。男人给女儿一杯酒,并把酒和钱烧了,以示主的喜悦。” 还透露,当时的妇女不再被允许参与祭灶活动,后人逐渐形成了“男不拜月,女不拜灶”的习俗。 祭灶时特别强调“食果花祭灶神”(宋叔岳祥《宰赫千云大山集变》),“盘上有糯米,望神口”舌将甜如糯米”(明代陈建福《祭灶神》),不仅粘在灶神的嘴上,而且甜化了灶神的心。 当然,古人所说的“西人新酿酒熟,邀邻里拜灶”(宋代刘英时《民居》),也具有融会邻里感情的重要功能。

我劝你今晚别睡觉。 让我们尽情享受盛宴吧。

除夕之夜,新旧交接点,“百姓之家,人们围炉而坐,无法入睡”(《东京梦华录》)。 从现存文献来看,南朝梁绪君迁的《邻人夜坐看年》,最早将守年夜的习俗写入诗中。 诗人的处境不同,诗中熬夜的场景和心情也不同:有唐杜慎言的灯红酒绿,“弹弦梅风进来,游戏是探索于《狗白酒物语》(《守年夜办筵席》); 宋苏轼的“小儿被迫不眠,彻夜厮守欢呼”(《守岁》),热闹热闹; 有袁元凯的《今何夜?异乡谈故乡》《一杯椒叶酒抵千行泪》(《守岁》)《客中除夕》 ),也有清代李慈明一家人的冷清和孤独“围坐翠柏红梅树下,年夜饭不全是清贫,蜡鹅花下烛光如银。”簪符金黄,又见家春”(《临江》《贤桂味除夕》)柔情似水。 清代袁枚写“悲六十三个除夕,皆在亲人膝下度过。今亲人永别,除夕怎能恨” ”(“悲伤”)。 还有清代尤冬为母亲所作的纪念作品《笑劝屠苏》《合欢》《愿我的美貌如旧年》《亦有一人为人预言》团圆。明日过节请讨钱”(《南湘子·闺中除夕》),祈求夫妻永远团圆,长久团圆。 美丽的想法。 “随着岁月的流逝,我们用节日庆祝暮年,庆祝新年。” (唐代李世民《除夕》)。 熬夜是为了更好的生活。 明代于谦的“寄天涯客,微寒中愁满。春风不远,只在屋东头”(《天寒地冻》)太原的美好夜晚》),就像是写给自己的新年寄语。 唐朝除夕还有驱除瘟疫的“傩”或“大傩”仪式。 正如王建《宫词》中所记载:“除夕夜,金乌入诺明朝,四队人画裤红衣,院中燃灯。白天,坐沉香火下,吹笙。” “鞭炮声标志着一年的结束,给全世界带来和平与和谐。” (宋代赵世侠《鹧鸪天:丁巳除夕》)。 除夕夜是一个孕育希望的夜晚。 “劝你今晚不必睡,船满了,酒足饭饱,大家都沉醉在盛宴中,愿新的一年比旧的好”(《双燕儿·除夕》宋杨无咎)。

写春联

初五拜年,不求相见,只求登门拜访

汉代以后,每逢元旦,朝廷都要举行隆重的贺礼。 三国曹植写道:“元佐元年,吉日甚好,盛会,宴席在此高堂,衣裳清新,皮毛乌黑。”和黄”(《元徽诗》),写出了新年祝福的庄重和肃穆。 唐代诗人还创作了许多应对元旦王朝的诗篇,如唐鲁伦的《集集燕陀石,舞百夷》(《元朝朝旧州诸侯》) ”)。 北宋时期,元正被视为“大节,有七日假”(宋王茂《乙客丛书》)。 元旦这一天,宫中将举行大型朝会。 南宋石浩的《瑞和仙·元日归来》描写了元旦宫廷里热闹的场面,表现了皇家庆典的庄重、辉煌、奢华。 清人朱彝尊写道:“新年更宽厚,昨醉醒,奏九钧天曲,风飘一曲听”(《大宴太和门》)元朝”)。 诗中的大慈大意之下没有诚恳和恐惧,却充满了获奖后的欣喜若狂的感觉。 南宋陆游写到“北风吹四更初雪,嘉瑞天骄过年。半盏灯未举,灯前草写桃符”。 ”(《重夜雪》),清代孔尚任写有“断烛干夜酒”。 ,花光所有钱买春钱。 听鞭炮的燃放,看桃符的交换,添一朵梅花,五更欢庆新年(“甲午元旦”)等等,都宛如一幅“喜庆年画” ”,充满清新浓郁的生活气息。 宋金元时期,元旦节还有小孩子骑竹马的游戏。 例如,宋代苏轼在《初一过丹阳,明日春始送陆远汉》诗中写道:“竹马同时老,土牛也”。明天不会告别春天。” 南宋姜夔的《鹧鸪天定四元日》“娇儿学人间处事”“玉垒申屠写不真”的天真可爱,生动地体现了“新桃换旧符”的民俗风情。初一早上。 正月初一,拜年也是一项重要活动。 人们在迎接新年的时候,常常会寄出名片来拜年。 有时主人本人不在场,只派仆人携带请柬送去,称为“飞请”。 因此,很多人常常在门前放一个红纸袋,上面写着“受福”,用来装“飞请柬”。 类似现代明信片的贺年片在明代民间就出现了。 比如文征明《拜年》诗中说:“不求相见,只求登门拜访,屋里堆满了名篇论文,我也和别人一起扔了几篇论文,世界太简单但又不至于太空洞。”

贴门神

童子带鞭,土牛春先学老人头

“巧夺金花真高兴,堆一盘精品菜也令人赏心悦目,耻笑老夫,不去桥门看春。” (宋朝充《立春》)。 春节恰逢立春。 庆祝立春时,古代民间有迎春神、打春牛、送春盘、立春横幅等活动。 先秦以来,立春时,皇帝亲自指挥三皇子、九大臣、诸侯、百官到东郊迎春(《礼记·岳令》)。 唐代温庭筠写的《汉武帝迎春》,描述了汉武帝立春时在东郊迎春的奢华场景。 唐代张九龄的“东郊斋积寺应见五神”(《立春朝雪》),南宋朱淑珍的“生菜采摘”先作卷,将罗旗扭剪称为对联”(《立春》《古韵》),都描述了人们迎接春神的情景。 立春吃生菜是东汉时期的习俗。 唐代杜甫有“春日一盘薄生菜”、“薄手一盘青丝”(《立春》)。 白居易说“立春二日,盘菜糕七日”,每次饵料都是新的”(《六年立春人日作》)。 唐代春菜十分流行。 杜甫、白居易、沉佺期、王昌龄等诗人都曾在诗中写过春菜。 唐代欧阳詹的《春盘颂》也在诗中描写了佳人的“一书一枝”和“花蕊”。 插花装饰盘子的过程。 于是,“青丝菜甲,银泥饼饵,分杯盘”(南宋范成大《朝钟措》)就成了宋代春节餐桌上的主角。 宋代的春节仪式上,还有“立青旗”。 色彩缤纷的丝纸经妇女巧手,幻化成鸟、燕、虫、蝶、花、钱等各种形状,被称为“春旗”、“春胜”。 。 宋代苏轼写道:“春旗胜春,一阵春风解醉”(《玉兰立春》)描述了人们迎春神的热闹景象。 周人立春“揭牛送寒气”的习俗,到了汉代逐渐演变为立春鞭牛以鼓励农耕、祈求吉祥。 宋代以后,立春鞭春牛成为官民间重要的民间仪式。 杨万里:“孩子们鞭打土牛,学童最先开春。黄牛黄蹄白角,牧童头戴绿蓑帽。今年土脉应被雨淋满了,去年不如今年快乐,孩子们听到新年快乐但不饿,牛听到新年我担心不发胖。麦穗云作扫帚,稻满珍珠。田耕山耕,牛从此无暇。” (《看小儿戏打春牛》),形象地描述了立春时,孩子们模仿大人打春牛的游戏场景。

摇元宵

明月春风香车辇夜巷

“明月春风夜”,即农历正月十五,又称“上元”、“鸾夕节”、“元宵节”、“元宵节”,推着春天热闹喧闹的气氛。节日推向高潮。 唐素伟的“火树银花齐开,星桥铁锁开。暗尘随马行,明月追人。马人皆采梅,歌声皆落。金乌可” 《不助夜,玉漏互不相冲》(《上元》),描写了京城长安元宵之夜人山人海的热闹景象。皇帝常常“移彩旗至两宫,聚九客邛宴”(孙梯《正月十五夜迎之》),命赋诗赋歌,北宋宣和年间的一个元宵之夜,徽宗宴请群臣,赋诗一首:“普天下清夷,元宵游河南,为玉端门开启。 暖风摇曳,香气淡淡。 十万个钩子,才能织出绚丽的锦缎。 ,君台外,花团锦簇。 欢呼声中,烛龙闪耀,藻类绽放,祥和春意。”(《满庭芳》【还玉清衣】)用夸张丰富的词语描述了宫内外元宵节的盛况。每逢佳节,诗人白居易比任何时候都更加思念亲人,镇元年间正月十五,他因病缠身,思念家乡,写下了“明月春风”。三五夜,千人欢,一人悲”(《长安正月十五》)。孤独、悲伤的感觉。元宵节月圆之际,京师及地方州府开始出现燃灯习俗。薛道衡说,“戏未毕,处处聚集”,“鱼提灯晚,龙抱灯”。彻夜烛光”(及《徐吉士仁心》的描述)。 元宵节期间,“大唐帝都长安千门大开”,“京师月光满堂,窄巷满香车车”(李商隐“正月十五夜,听说京城有灯笼,想去看看”)。 “九街灯影,千门月光,宝马出锦城,香车绕道”。 (郭丽珍《上元》),一时语声响彻天空”(张祜《正月十五夜灯火》),描述了元宵狂欢之夜。宋代更是盛大隆重,其中就有刘墉的“龙凤烛光,星光璀璨”。 羽扇绽放近敖山”(《清北乐》),曾巩的“金鞍奔腾属二曹,半夜喧闹。 月明。”街流水流,灯笼入星高”(《上元王朝》),辛弃疾的“东风夜吹落万花,繁星点点”。如雨,宝马雕车满路香,凤笛声响,玉壶光转,鱼龙舞一夜”(《青玉案·元溪》),王同祖《说教》喧哗、明月新、天街灯火通宵”(《京城元夕》)等,都是除夕夜所唱的。 盛况。

燃放烟花

宋代,人们在元宵节之夜赏灯赏月。 “绣亭里的人……手捧玉梅,低声说道:我们总是在元朝相遇。” (晁崇之《传闻中的玉女》)“月上柳枝,人约黄昏后”(欧阳修《生茶子》),成了青年男女的天赐良机。相遇并确立他们的爱情。 诗人朱淑珍说:“但愿我们相爱一阵子,让月色长久朦胧,赏花灯醉,明年或许不再相见”(“袁野》),更是把恋人幽会的场景写得生动多彩。

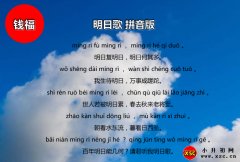

整夜,鞭炮声、银花声不绝于耳,夜色里充满了辣椒的歌声。

唐代以前,人们在春节期间焚烧竹节,使其爆炸、爆裂,以“避山辟邪”。 唐代以后,为了使鞭炮声更响,人们开始在竹筒内填充火药,称为“爆竹”。 唐人来到胡,会看到“新历年才掀开半张纸,小院里还积着炸竿的灰烬”。 (“早春”)。 从宋代开始,人们把火药卷成纸点燃,就有了我们今天看到的“鞭炮”(也叫“鞭炮”)。 南宋诗人范成大在《爆竹》中写道:“过年的爆竹是从前传下来的,武农正用前五天。吃完剩下的豆粥,扫去尘土,切管子五尺,煨为燃料,关节间的汗水,透火,强体。将军仍快步走,孩子却站起来,躲开他的攻击,重重地摔在地上。雷鸣般的轰鸣声,一次两次,数百鬼魂惊动,三次四次,鬼巢崩塌,十次,数百神灵平静下来,四面八方一片平静,却又拾起了焦点。头在床底,但仍有余力驱病,收起药加一杯酒,玩上一天,晚上睡得香。” 详细而生动地描述了农民放鞭炮的情景。 人们“烧盆火、吼竹”,以“迎春送残蜡……除夕宴听辣椒歌声”(范成大《除夕夜》)。 清代春节,烟花爆竹盛况空前。 每年,清宫廷都会在北京中南海举行盛大隆重的冰上武术比赛烟花表演。 谢文桥《角门新年诗》云:“鞭炮声彻夜,谓烟花从胜地京来。半夜火把银花喧,六街歌吹吹乐。”正在如火如荼地进行。” 宋代以后,鞭炮还承载着驱邪辟邪的美好愿望。 正如石昊在《除夕之谢皇恩》中所言:“柳结发穷文章,驱傩吓鬼。火将满天儿戏……如何避免腊月三十吗?咱们变个魔术吧。” 《人文明志》中也有这样的说法:“穷不用烧车送走,病了可以放鞭炮”(《乙卯过年》)。前夕”)。

烟花爆竹给节日增添了热闹喜庆的气氛,成为辞旧迎新的重要文化符号。 正如王安石在《元日》诗中所说:“爆竹声响,新的一年来临,春风送暖屠苏,千家万户总换新桃换旧符。” 鞭炮是狂欢的声音,是新年的气味。

(本版图片均选自北京出版社出版的何大奇《北京的春节》)

《光明日报》(2021年2月13日第03页)

很赞哦! ()